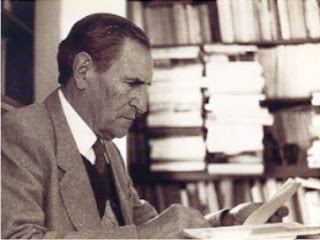

Texto elaborado para a palestra realizada na Casa Miguel

Torga, no dia 10 de Fevereiro de 2016, integrada nas “Tardes no

Torga”

O que liga a química a Miguel Torga? Que evocações químicas

podemos encontrar em Torga? Na minha opinião, muitas e

variadas: desde as mais banais – mas nem por isso menos

interessantes, pois são portas para o maravilhoso - até às mais

subis que nos conduzem a caminhos inesperados. Como quimico e leitor

de Miguel Torga, são esses caminhos que irei percorrer, procurando

não me perder com erudições fúteis,

Coimbra, 9 de Novembro de 1984 –

Sábios. Lá estive parte da

noite no meio deles, a ouvi-los como de castigo. Minerva é só meia

irmã das Musas. Nunca ensinou a nenhum filho que o fulgor de um

verso pode valer por mil silogismos. [...]

Esta passagem do Diário serviu-me de desafio para a palestra.

Colocar a relação entre a ciência, neste caso a

química, e a poesia não em campos opostos, mas complementares. Ou

mesmo, seguindo Shelley, procurar mostrar que a ciência é muito

importante porque nos ajuda a explicar e agir sobre a complexidade e

maravilhas mundo, enquanto que a poesia pode contribuir para a

compreensão, aceitação e admiração do mundo.

A obra de Miguel Torga deve ser lida, mais do que analisado. A beleza e a

lucidez por vezes crua, mas não cruel, da sua escrita, única e

maravilhosas, sublimam, em particular no Diário – o qual

soma mais de mil e setecentas páginas - sessenta anos da vida de um

ser humano que declarando-se poeta, foi também médico. Um poeta

cuja poesia mais sublime está, na minha opinião, nos seus contos e Diário. Um

caminhante e admirador da natureza verdadeira (não da romântica dos

que não a vivem), um viajante

incansável, praticante da liberdade, e, sobretudo dono de uma

curiosidade intelectual e cultural insaciáveis, as quais foi

preenchendo de forma tanto sistemática quanto caótica, a partir de

uma infância dura. O Diário e os contos devem ser lidos, repito, assim como essa obra única que é a sua autobiografia com a geografia retocada que é

a Criação do Mundo.

Não conheci Torga pessoalmente, mas acredito compreender muitos aspectos da

personalidade de Torga pois, eu próprio, filho de um latoeiro –

curiosamente há vários no Diário que Torga vai observando e

admirando -, que mais tarde foi operário sem deixar de ser artista da lata, e também neto de pessoas do campo,

encontrei em Torga, com as devidas distâncias, muitos dos

inconformismos que desenvolvi e muitas das desconfianças que uma

pessoa que vem do campo encontra na cidade, em especial quando, como

Torga, se cruza com citadinos que não sabem

desmanchar um porco de matança, nem conhecem a diferença entre uma oliveira e

um azambujeiro, e que não entendem que a cultura e a poesia

são conquistas e não heranças. Que a rudeza da natureza e a nossa

ação sobre ela é também a sua beleza e tragédia,

Coimbra, 20 de Novembro de 1960

– O

que me tem valido é a resistência da cepa. Sou como aquelas

oliveiras cordovesas enxertadas a azambujeiro. Dou azeite poético,

com a mínima acidez possível, num cavalo com toda a amargura do

mundo.

Torga costuma ser catalogado como um escritor rural e telúrico,

ligado às serranias e fragas de Trás-os-Montes. Mas, no que

escreveu, não se encontra bucolismo nem saudosismo - antes pelo contrário-, para além da

admiração pela coragem e carácter das gentes do campo e relativa compreensão

para com a resignação destas em relação à miséria e ao

sofrimento. Segundo Torga, Eça falhou em A Cidade e as Serras

porque nunca sujou as botas na serra. Embora, escrita num contexto

particular, a afirmação seguinte de Torga resume o seu

inconformismo e ao mesmo tempo a sua adesão ao progresso ao serviço da

humanidade,

Coimbra, 31 de

Outubro de 1947 –

[...] Não sou impermeável

ao progresso, muito pelo contrário, mas necessito que me demonstrem

a razão das coisas.

Claramente, em alguns momentos que irei referir mais à frente,

Torga não ficou convencido da necessidade do progresso, e até o

rejeitou ou se refugiou dele,

Coimbra, 26 de

Abril de 1952 –

Contra

o aceleramento da história um passeio no campo. Não conheço outro

antídoto. Diante de uma arte que parece ter as suas possibilidades

esgotadas [...] duma ciência que devora a própria

matéria que estuda, ou duma técnica apostada em envergonhar a nossa

fisiologia – só há o recurso das hortas.

Noutros momentos, acreditou na esperança, com a ironia de quem nos anos 1960 acompanhava as

promessas de cura para todas as doenças,

Coimbra, 20 de

Dezembro de 1966

[…] não há dia nenhum sem a notícia de qualquer prodígio.

Astronautas que sobem e descem, descobertas que se sucedem,

ortodoxias que se pulverizam, doenças incuráveis que se curam, toda

a vida do mundo a ferver no caldeirão da esperança.

Hoje, poder-se-ia fazer a mesma ironia – num artigo recente do The Economist

tinha o título: “2016: o cancro vai ser curado... outra vez!” -,

mas isso seria um erro de perspectiva. Curamos actualmente muito mais

doenças e para isso a química muito tem contribuido.

Mas voltemos à aparente trivialidade: o uso da palavra «química».

Miguel Torga utiliza a palavra algumas vezes no Diário. Por

exemplo, em sentido literal, esta é usada para se referir à água,

São Martinho de Anta, 27 de

Dezembro de 1938

–

Descobri hoje a água. Não a

água lírica dos poetas. Descobri mas foi a

água química e líquida,

a correr, a manar duma fraga

[...]

Esta bela passagem pode levar-nos à complexa química desse líquido

especial que é água, que existe no nosso planeta nos três estados

e é a substância mais importante para a vida – tudo coisas tão

banais como maravilhosas – mas deixemos isso para outro altura. A

água, em especial a termal, tem uma presença importante em Torga.

Na passagem seguinte evoca-se simultaneamente a descrença na ciência

e na água como tratamento, e mesmo como enriquecedor das relações humanas...

Caldelas, 16 de

Agosto de 1952 –

«Quem com água se cura,

pouco dura» diz o ditado. Mas eu cá me vou aguentando, a beber água

da fonte. Com a mala cheia de drogas, acabo por engolir apenas estes

bochechos homeopáticos de linfa natural [...] maltratado pela

ciência de hoje, apego-me instintivamente a esta sabedoria empírica

do passado, além do mais, poética. [...]

A paisagem repete-se muito [...] os devotos são sempre os mesmos

[...] mazelas que nunca são curadas [...]

Relações humanas para as quais Torga clama por um "insecticida" -

produto da química bastante discutido no final dos anos 1950 -

metafórico,

Coimbra, 21 de Abril de 1959

–

Tanto

insecticida que se descobre, e não há meio de aparecer um capaz de

debelar o equívoco – a praga das relações humanas.

A química é referida em sentido metafórico duas outras vezes,

Leiria, 5 de Abril de 1940 –

[...] O Monte dos

Vendavais. Nunca li nada onde o

tétrico fosse tão quimicamente puro.

Porto,

28 de Abril de 1958 […]

assistir à representação

de uma peça nossa. Tem-se pelo menos a visão objectiva da

impotência quimicamente pura.

No contexto da prática médica de Torga e das operações e análises

a que é sujeito, surgem também referências explícitas à química,

Lisboa, Hospital de S. Luís,

21 de Junho de 1972

–

[…]

a minha natureza tenta manter-se alerta. Mas tem contra ela o poder

da química e a tarimba do médico. O hipnótico acabará por actuar

[…]

Coimbra, 26 de Janeiro de

1986

–

O dia inteiro a ser

prescrutado por dentro pelos olhos impiedosos da ciência. A física

e a química apostadas em determinar os dias que me restam. Dantes a

duração da vida era um mistério sagrado. Agora conhecem-se os

mecanismos íntimos da fisiologia e basta a dosagem

no sangue de determinado elemento para sabermos a que distância

estamos do fim. É um grande progresso do saber e uma grande

desolação. Sai-se do laboratório com um sentença de caica

sem apelo nem agravo, a cumprir a curto prazo, exarada laconicamente

num algarismo, num gráfico, numa imagem.

As referências não literais que aparecem à química no decurso da

sua prática médica e da análise que vai fazendo do mundo, ao longo

da sua vida de escritor são muito mais interessantes. Assim, como os

reflexos que vai dando e recebendo do que acontece no mundo que o

rodeia. Em especial, os textos que vai escrevendo refletem processos

naturais e artificiais, assim como o impacto da existência ou não

de medicamentos químicos para determinadas doenças. Já segui essa

pista, que nos pode conduzir do banal ao maravilhoso, no livro “

Jardins de Cristais- Química e Literatura” e vou aqui complementá-la com

alguns outros exemplos.

Nos Contos da Montanha, de 1941, no conto Maria Lionça,

o médico pouco mais faz do que receitar óleo canforado, tintura de

jalapa e digitalina. No início do Diário, Torga está na

aldeia a receitar pouco mais do que xaropes. O médico é demasiadas

vezes impotente perante a doença. Nos Novos Contos da Montanha,

de 1944, Julião está condenado e o médico nada pode fazer,

O

médico olhou-o, coçou a cabeça, pôs-se a mexer nos papéis da

mesa, e acabou por dizer a triste verdade.

-

Pois é, é... infelizmente, é.

Nem

falaram de remédios, nem de hospital, nem de nada. […] Ambos se

resignavam aquela fatalidade monstruosa. O doutor ficava com o nome

miraculoso e com a sabedoria inútil; o gafado ia mostrar ao mundo,

de mão estendida, a sua repugnante desgraça.

[...]

A

tragédia é total e quase incompreensível hoje em que a lepra é

facilmente curada, mas ainda não desapareceu totalmente. Só nos

anos 1950 apareceu um medicamento eficaz, a dopsona. Até lá a

doença era tristemente democrática,

São

Martinho de Anta, 15 de Setembro de 1945–

[...]

Tudo ignorância? Tudo

miséria? Talvez. Mas a lepra toca os ricos, os pobres e os

remediados [...]

Como

indiquei com mais pormenor em “

Jardins de Cristais” o tratamento

proposto a Julião, embora inútil, não estava muito longe do único

que havia até aos anos 1940, um ácido obtido do óleo de chaulmoogra, muito semelhante

em termos fórmula química (não de estrutura) ao ácido oleico do

azeite. Assim a cura desesperada - mas inútil - tinha algumas

parecenças com as que existiam...

-

Você já experimentou azeite?

- perguntou-lhe um dia em S. Cibrão uma velhota – Dizem que é

como quem dá um talhadoiro. Tem é de se tomar banho nele. [...]

Infelizmente

as chagas e os bubões da lepra foram insensíveis ao banho

purificador. E, o Julião depois de alguns dias de esperança,

incerteza e desilusão, esqueceu-se de si e da sua tragédia, para

começar a pensar noutra coisa: reaver os cinquenta mil reis que dera

pelo remédio enganador. […] Quem seria capaz de lho comprar?

[...]

Também os antibióticos não estavam disponíveis até 1944. Em

1943, Torga escreveu,

Coimbra,

4 de Maio de 1943

[...] uma meningite, muitos

dias entre a vida e a morte [...] e o doutor no derradeiro instante a

salvar a situação com um frasco de sulfamidas e algumas injeções

de soro.

As sulfamidas são medicamentos

sintéticos artificiais, mas bastante falíveis e com muitos efeitos

secundários. Hoje não passariam no crivo dos testes clínicos.

E, em 1945, Torga experimenta

pela primeira vez a penicilina,

Coimbra, 1 de Fevereiro de

1945 – Penicilina. Lá ensaiei também a última panaceia que a

ciência inventou. Um miúdo em arder em febre, o pus a estalar-lhe

os ouvidos, e dores medonhas. Dantes deitavam-lhe sobre a membrana do

tímpano leite de parida, e era cura radical. Agora, penicilina.

Quando a fui buscar a casa de um doente onde havia sobrado, o pai do

enfermo não queria largar mão do tesoiro. [...] acreditava com uma

força sobrenatural na magia da droga. [...] E eu injetei aquilo ao

mesmo tempo humilhado e contrito. Por um lado, sabia que o fungo

havia de ser ridículo daqui a cinquenta anos; por outro, era o

máximo que o esforço, a inteligência e a esperança da humanidade

tinham conseguido até hoje.

Torga tem bastante intuição

sobre a perda de eficácia da penicilina, devida à evolução das

bactérias que resulta na resistência aos antibióticos. Depois da

penicilina, uma molécula de origem natural, isolada a partir de 1941

e preparada em série a partir de 1944, inicialmente para uso

militar, foram descobertos outros antibióticos naturais e

semi-sintéticos. Um destes é ampicilina que é uma modificação

artificial da penicilina e ficou disponível a partir de 1961.

Actualmente são conhecidas

mais de cem milhões de substâncias, sendo descobertas mais de

quinze mil por dia. Cerca de metade são de origem natural, sendo a

outra metade de origem artificial, ou seja feitas em laboratório,

não existindo na natureza. Outras, existindo na natureza, são

produzidas (sintetizadas) de forma não natural (tendo exactamente as mesmas propriedades das naturais). Muitas destas moléculas são

possíveis medicamentos.

A situação é muito diferente

do início do século XX. O primeiro grande estudo sistemático foi

realizado por Paul Ehrlich que descobriu, em 1909, a “bala mágica”

para a sífilis, o salvarsan. Mas estes tipos de descoberta foram

durante muitos anos muito escassos.

Voltando aos Contos da

Montanha, de 1941, no conto Castigo, um parto corre mal,

Num terror de náufrago, o Dr.

Daniel pôs-se a injetar anticoagulantes a torto e a direito, a

meter mechas, a comprimir o ventre com toda a força. Nada.

[…]

O pulso caía a olhos vistos.

Uma palidez de cera cobria o rosto da infeliz.

- Cardiazol, depressa!

- Quero o meu homem ao pé de

mim! - pediu Silvana, com súbita energia.

[…]

- Vou morrer, Bernardo, e

quero-te pedir perdão....

A tragédia é grande, mas

concentremo-nos em duas palavras «anticoagulantes» e «cardiazol».

O anticoagulante disponível era a heparina, um polisacarídeo

anticoagulante natural obtido a partir de animais. Demorou ainda

algum tempo a surgir um anticoagulamente artificial, a varfarina, mas

a heparina ainda hoje é usada. A história da heparina é interessante, mas

a do cardiazol é muito mais. Tendo descoberto, em 1924, um processo

para produzir tetrazóis, Karl-Friedrich Schmidt patenteou a

possibilidade de obter moléculas com essa estrutura e criou de

imediato uma companhia farmacêutica. Em 1926 a molécula já era

testada como estimulante da respiração e fluxo

sanguíneo e do SNC em geral. Rapidamente se tornou popular,

sabendo-se, no entanto, que em excesso provocava convulsões. Em 1937 foi testada

para um suposto tratamento de doentes mentais com terapia convulsiva.

Esse tratamento era complicado e tinha efeitos secundários elevados,

tendo sido substituido mais tarde pela terapia electroconvulsiva.

Só a partir dos anos 1950

foram desenvolvidos medicamentos relativamente eficazes para a

esquizofrenia e outras doenças mentais, deixando a terapia

convulsiva, o choque insulínico, a terapia malárica e a lobotomia como horrores

históricos que espelham a impotência da medicina, antes dessa década,

perante estas doenças. É de notar, a esse propósito, o conto

Milagre em que Raquel depois de desenganada da medicina é

levada à bruxa fica “curada” apenas a tempo de se atirar de uma

fraga.

Há bastantes outros partos nos livros

de Miguel Torga, um deles realizado por um padre com sucesso.

Noutros, como no do conto anterior as coisas correm mal. Noutros ainda há

nados-mortos, mortes prematuras, injeções, sofrimento. As coisas

melhoraram muito desde essa altura. Ha também bastantes referências

a proles extensas. A Mariana de Novos Contos da Montanha

e a meretriz do Diário, por exemplo,

Coimbra, 28 de

Abril de 1943

[...]

– Profissão?

-

Meretriz.

-

Filhos?

-

Oito.

-

E todos desde que...

-

Todos.

[...]

Amparou a barriga desmedida, acomodou-se no banco [...]

-

Abortos?

-

Nenhum.

[...]

O nono rebento nasceu como o de

qualquer mulher honrada [...]

Será que estas seriam as mesmas

personagens com o conhecimento dos contraceptivos orais modernos,

disponibilizados pela química a partir dos anos 1960?

O Diário espelha também muito bem a

evolução de atitudes perante o tabaco, um produto natural que faz

muito mal por se ingerir o seu fumo cheio de produtos também

naturais, infelizmente cancerígenos. Nos anos 1940 fazia tosse, nos anos 1980 era já claramente nocivo,

Coimbra, 15 de

Abril de 1943 – Era preciso

dizer-lhe que o fumo lhe fazia mal, lhe aumentava a tosse e o

pigarro. Nos livros, pelo menos, vinha assim. Mas filosofei:

- Olhe, a vida, sem uma pitada

de risco, não presta. [...] um diabo que se esconda no bolso do

colete [...] Intoxica, mas é um regalo vê-lo depois desfeito em

cinza, vencido à custa de um segundo da nossa vida.

Praia do Pedrógão, 23 de

Agosto de 1981

– Os

malefícios do tabaco. […]

os do cigarro que concreto

que toda a gente fuma. […]

E pôs-me diante dos olhos as

estatísticas, por mim, de resto, conhecidas. Simplesmente, eu

navegava noutras águas. Nas da angústia humana, que desde os

primórdios […] se socorreu de tóxicos que a acalmassem,

pacificassem, fosse qual fosse o preço. […] Há dores mais

profundas e pertinazes do que essas que se aliviam com aspirina.

Podemos encontrar

aspectos químicos ainda mais subtis. A partir do conto A

vindima, já muito analisado em termos linguísticos e

sociológicos, podemos seguir um manancial de alusões química. A

produção do vinho, as reações de transformação da glicose em

etanol na produção do vinho. Os efeitos do álcool no mosto

parcialmente fermentado,

Ao cabo de quatro dias de vindima na Arrueda, o cheiro do mosto

embebedava os sentidos. […]

Podemos seguir a química do amor, com as moléculas norepinefrina, serotonina e

dopamina, que, sendo, palavras bonitas contribuem para a beleza do

amor,

Ou

porque trazia dentro o fogo da paixão a aquecê-la, ou inspirada

pela beleza do cenário, a Lúcia punha o coração a voar […]

E

chegar à química da tragédia e do sofrimento,

[…]

quando daí a bocado chegou congestionado à vinha e deu a

notícia do desastre, quase teve de berrar.

Foi

então que a voz da Lúcia estacou de vez. Garroteada como a do

namorado, a garganta fechou-se-lhe num espasmo de perpétua agonia.

Vitorino entrou dentro do tonel e já não saiu com vida,

provavelmente devido a envenenamento com monóxido de carbono, mas

também poderia ter sido devido a asfixia por dióxido de carbono,

como acontece, por vezes, em poços. No primeiro caso, o monóxido de

carbono, um gás que não tem uma densidade muito diferente do ar, mas

que tem uma afinidade muito maior para a hemoglobina do que o

oxigénio, adormece-se e morre-se – numa tragédia infelizmente

ainda hoje repetida - sem o sentir, com a presença de concentrações

mínimas de monóxido no ar. No segundo caso, o dióxido de carbono é um gás

mais denso que o ar e morre-se de asfixia em locais em que este se

acumule.

Há

vários outros aspectos relacionáveis com a química e a ciência em

Torga. Não é possível aqui enumerar todos. A bomba atómica é referida várias vezes no Diário. Também

os plásticos e o petróleo são evocados, numa primeira perspectiva

parecendo como críticas ao progresso, ou, lembrando uma passagem

acima, como progresso não comprendido,

Santo

António do Zaire, 22 de Maio de 1973

–

Petróleo! Escrevo a palavra,

creio que pela primeira vez, e quase que me admiro de a não ver

alastrar no papel numa grande nódoa negra e gordurosa.

[…] Contemporâneo do

advento triunfal na cena do mundo desse pus untoso e fétido,

extraído dos abscessos recônditos da terra, nunca consegui

acomodá-lo harmoniosamente nos sentidos e no entendimento. Sei que

onde ele aflora, nasce o oiro. Mas nem assim o amo. O ver do céu, há

pouco, o primeiro poço a arder, perguntei a mim mesmo dentro o

avião, apesar de o saber alimentado a gasolina, se aquela chama

seria um lume de esperança ou um sinal de maldição. […]

ia pensando na lição que ali estávamos a dar ao indígena. Em vez

de lhe emprestarmos consciência racional à sua riqueza anímica, de

lhe abrirmos o entendimento para as virtualidades da natureza que ama

mas desaproveita, ensinamos-lhe a técnica de a destruir, de a

violentar, de a esventrar e de a poluir finalmente com as fezes da

sua própria alma queimada.

Pondo

de parte a referência paternalista à "lição" ao indígena já que

todas as afirmações têm de ser vistas à luz do seu tempo e do

seu espírito, trata-se de uma proposta claramente ecologista. Já

sobre o petróleo: dádiva ou maldição? A resposta depende do nosso

optimismo ou pessimismo, mas, como Torga bem refere, não podemos, por

agora, passar sem ele.

S.

Martinho de Anta, 26 de Março de 1978

- A

feira. […] Acabou o artesanato, a expressão singular da atividade

humana. Nem um barro modelado, nem uma manta tecida à mão, nem o

ferro forjado. Plásticos a todos os níveis. E o mais trágico é

que ninguém dá por isso. Ninguém parece lembrar-se sequer

do latoeiro, do cesteiro,

ou do tanoeiro […] Montes e montes de produtos incaracterísticos,

feitos em série enfartam agora os compradores.

Mas

afinal o que é criticado não é o material, agente inanimado, mas o

seu uso. Montes de produtos incaracterísticos que não parecem ter

alma ou calor humanos. A culpa não é dos plásticos é nossa!

Em Torga há percursos a explorar com um olhar químico, partindo da banalidade do dia-a-dia para o espanto perante o maravilhoso que nos rodeia.