sexta-feira, 30 de abril de 2021

PARA QUE SERVE A HISTÓRIA

Novo texto de Eugénio Lisboa:

Voltaire, esse gamin sempre irrequieto e produtor de saudável desassossego, dizia, com graça e verdade, que a História serve para provar que tudo pode ser provado com ela. E não posso deixar de lhe dar razão, quando vejo historiadores, como Manuel Loff, no Público de 27 de Abril, aludir ao “papel pioneiro e persistente que os portugueses tiveram no tráfico [de escravos].”quarta-feira, 28 de abril de 2021

Não caiam na esparrela!

Não caiam na esparrela! Salve! Uma nota só: não sejam ingénuos, não se deixem usar. Não propagandeiem graciosamente a Deco-Proteste, como hoje o fizeram na edição d' 'as beiras'. A Deco-Proteste, Limitada (cumpre acrescentar) é uma empresa mercantil, braço armado de uma multinacional belga – a Euroconsumers, S.A. (uma sociedade anónima transnacional), que persegue o lucro e transacciona bens. Só em 2017 a antena portuguesa da multinacional – essa tal Deco-Proteste, Ld.ª –, a que ingenuamente apõem no jornal o símbolo e tudo, como se fora o da tal Deco Centro, arrecadou de proveitos do seu mercadejar 47 Milhões de euros, uma bagatela, em exploração de ingénuos.Fique o registo, meu Amigo!Cordial abraço,Mário Frota

DO GRANITO AO GRANITO

Podemos dizer, no estilo que a linguagem literária consente, que o granito é filho do xisto, mas também não nos enganamos se dissermos o contrário, ou seja, que o granito é o pai (ou a mãe) do xisto.

A explicação desta realidade é simples se nos fixarmos nos aspectos mais gerais, deixando de parte pormenores, que aos especialistas dizem respeito, e a abordarmos por palavras que toda a gente entenda.

Como é sabido, os agentes atmosféricos “apodrecem” (alteram) as rochas e é essa alteração que gera a capa superficial do chão que pisamos no campo (de aspecto terroso) que, uma vez invadida pelas raízes das plantas e por toda a componente orgânica (viva e morta) associada, se transforma no solo.

Continuando a pensar no granito que tomámos como exemplo, são o feldspato e a mica preta (biotite), próprios desta rocha, que sofrem o essencial dessa alteração. O primeiro, parcialmente, em minerais das argilas (barro), a segunda, libertando os óxidos de ferro que dão à rocha alterada, por vezes, o aspecto enferrujado.

O quartzo, praticamente, não sofre qualquer alteração, o mesmo sucedendo à mica branca (moscovite) que apenas se divide em palhetas cada vez mais pequenas e delgadas. A alteração do feldspato permite que a rocha se vá desagregando (dizemos nós, arenizando) libertando os seus minerais. Uns sob a forma de areias (os grãos de quartzo, os de feldspato que resistiram à alteração e a ou as micas) ou de partículas destes mesmos minerais, mas mais finas, a que os geólogos chamam silte (do inglês “silt”) e os pedólogos designam por limo (do latim “limus”) e, ainda, os ditos minerais das argilas.

Em tempo de chuva, as partículas mais finas (areias mais finas, o silte e os minerais das argilas), canalizadas pelos rios até ao mar, acabam por atingir o oceano profundo onde, ao longo de milhões de anos, se acumulam em depósitos sedimentares, alguns com milhares de metros de espessura.

Sempre que um oceano se fecha, porque dois continentes se aproximam e entram em colisão, toda a “capa” sedimentar acumulada no dito oceano é, por assim dizer, enrugada ou pregueada, gerando uma cadeia de montanhas com a suas raízes profundas (conhecemos raízes que ultrapassam os 70 km de profundidade). Neste processo, os ditos depósitos sedimentares vão ficando submetidos a temperaturas e pressões que aumentam com a profundidade. Começam aqui as transformações próprias do chamado metamorfismo.

De entre os que se afundaram menos e que, portanto, sofreram um metamorfismo menos intenso, surge o xisto argiloso, rocha que qualificamos de metassedimentar porque está na fronteira entre as sedimentares e as metamórficas. Com o aumento da pressão e da temperatura, em profundidade, o xisto argiloso transforma-se noutros xistos de grau de metamorfismo mais elevado, a que os geólogos deram o nome de xistos luzentes ou filádios. No prosseguimento desta descida em profundidade e de transformação em transformação, surgem o micaxisto o gnaisse e o migmatito, rocha esta que se apelida de ultrametamórfica e que exemplifica a fronteira entre o metamorfismo e o magmatismo.

Sem entrarmos em pormenores, podemos simplificar, dizendo que, mais abaixo, a profundidades na ordem das dezenas de quilómetros, a temperatura pode atingir os 800 oC e a pressão ultrapassar as 4000 atmosferas, condições ambientais que promovem a fusão destes materiais, dando nascimento ao magma que, uma vez, arrefecido, regenera o granito.

Dizemos mais um ciclo porque não sabemos exatamente quantos, mas sabemos que houve vários (com a duração de centenas de milhões de anos) desde, pelo menos, há 4000 milhões de anos.

O exemplo que aqui escrevemos de forma muito simplificada, mas que respeita o que julgamos ser o essencial deste processo, é apenas um daquilo a que os geólogos baptizaram de “Ciclo Petrogenético” ou “Ciclo Geoquímico da Rochas” que envolve todo o geodinamismo do planeta, o externo, envolvendo a alteração das rochas, a erosão, o transporte dos produtos erodidos e a sua sedimentação, e o interno, de que fazem parte o metamorfismo e o magmatismo.

Galopim de Carvalho

segunda-feira, 26 de abril de 2021

Ciência às Seis (online): "Evolução, Crenças, Deuses e Teorias da Conspiração: o que nos diz a ciência?" com Rui Diogo

Sessão inserida no ciclo Ciência às Seis, iniciativa do RÓMULO com a coordenação de Carlos Fiolhais e colaboração de António Piedade, em formato Digital 💻📱Destinada ao público em geral, a sessão é de participação livre e não necessita de inscrição.

Aceda à sessão no Zoom através do link: https://videoconf-colibri.zoom.us/j/82159079173

ou ID da reunião: 821 5907 9173

Resumo da Palestra:

É natural que os humanos perguntem "Por quê?" e, em seguida, apresentem respostas. Se perguntarmos às crianças por que existem rios, elas poder-nos-ão dizer que é para que possamos beber água. Elas desenham o Sol com um rosto sorridente - retratando-o não como um objeto inanimado, mas como um ser com propósito. E, ao contrário do que se pensava até há pouco tempo, outros animais partilham algumas dessas nossas características, incluindo traços morais, como o altruísmo. Nesta palestra vou apresentar informações de diversos campos científicos que mostram que as nossas crenças incluem aspectos presentes em muitas outras espécies, aspectos esses que permitem responder a perguntas como: De onde vêm as nossas crenças do ponto de vista evolutivo? Há algo unicamente humano em pelo menos algumas delas? Existem relações entre saúde, bem-estar e religiosidade? Empiricamente, as pessoas religiosas tendem a ser mais altruístas ou, pelo contrário, mais egoístas? E o que é que as teorias da conspiração têm a ver com a religião? Terão alguma coisa em comum?

Biografia do Orador:

Rui Diogo, biólogo e antropólogo, e professor e investigador na Howard University, Washington DC (a universidade onde estudou a vice-presidente dos EUA Kamala Harris). Apaixonado pela ciência, pela vida, e por viajar e descobrir o planeta, deu palestras e disseminou ciência em mais de 60 países, sendo reconhecido por abordar questões científicas e sociais amplas usando dados empíricos de vários campos da ciência. Autor de mais de 150 artigos, dos seus 20 livros destaca-se "Evolution Driven by Organismal Behavior", que foi listado entre os dez melhores livros sobre evolução de 2017.

Evento no Site | Evento no Facebook

As últimas palestras do Rómulo estão disponíveis no Canal YouTube

RÓMULO - Centro Ciência Viva da Universidade de Coimbra

Divulgação de Eventos

Departamento de Física da FCTUC

Rua Larga

3004-516 Coimbra

Telefone: 239 410 699

E-mail Geral: ccvromulocarvalho@gmail.com

Site | Facebook | Instagram | ISSUU | YouTube

A ASCENSÃO DA CURIOSIDADE

Texto da minha intervenção no TEDXUniversidade de Coimbra:

Proponho-vos uma breve

reflexão sobre a relevância da curiosidade... Como é o mundo? Onde estamos no

mundo? Quem somos nós no mundo? Será que estamos no centro ou não passamos de

poeira insignificante num mundo infinito?

É famosa a frase do

físico inglês Isaac Newton: “Se consegui

ver mais longe é porque estava aos ombros de gigantes” (fig. 1). A frase

foi escrita numa carta a Robert Hooke, seu rival, apesar de ser colega na Royal

Society de Londres, em 1676. A frase inspirava-se num famoso dito em latim

atribuído ao filósofo medieval Bernardo de Chartres “somos anões sobre os ombros de gigantes”. A interpretação que tem

sido dada por muitos historiadores de ciência é que Newton considerava que o

seu trabalho resultava do trabalho anterior de cientistas notáveis, como o

italiano Galileu Galilei, na geração logo anterior à dele, que por sua vez estava

aos ombros de outros, como o polaco Nicolau Copérnico, mais de um século antes.

A frase, lida de um

modo lato, significa que a ciência é uma construção, que o saber é uma

acumulação: cada cientista eleva-se por cima dos outros, precisando deles para

se apoiar em bases sólidas. De 1543, ano da publicação em Nuremberga do

controverso livro de Copérnico Sobre a

Revolução dos Orbes Celestes (fig. 2) até 1687, ano de publicação em

Londres dos Princípios Matemáticos da

Filosofia Natural do “incomparável cavalheiro” Newton (fig. 3), passando

por 1632, ano em que saiu em Florença o Diálogo

sobre os Dois Maiores Sistemas do Mundo, de Galileu (fig. 4), também os

livros se foram acumulando nas bibliotecas, cada um dando lugar a outros, mas

não perdendo o seu lugar, até porque o seu conteúdo passava pelo menos em parte

para as obras vindouras.

Cada uma dessas obras resultou da inquietação, do desassossego, da insatisfação do seu autor, em tentativas de resposta a grandes perguntas da humanidade: Como é o mundo? Onde estamos no mundo? Quem somos nós no mundo? Qual é a nossa relevância à escala cósmica?

Se com Copérnico surge a hipótese de o centro do sistema do

mundo não ser a Terra, mas sim o Sol, com Galileu essa hipótese ganhou ampla

publicitação e com Newton ela deixou de suscitar qualquer dúvida.

As sucessivas subidas aos ombros de gigantes, resultado de

inquietudes individuais, não se fizeram sem inquietudes colectivas: Copérnico

(fig.5) faleceu no ano em que o seu livro saiu não tendo podido conhecer a violenta

polémica que desencadeou entre cristãos, tanto católicos como os então muito

recentes protestantes, e Galileu (fig. 6)

foi condenado a prisão domiciliária pela Inquisição romana, depois de

conveniente abjuração, por sustentar posições que alegadamente contrariavam a

Bíblia. Só Newton (fig. 7) pôde gozar de uma vida de maior reconhecimento e

glória. Quando ele morre em 1727, o Século das Luzes já ia adiantado: as Luzes

tinham em boa parte sido acendidas por ele. Como epitáfio o poeta Alexander

Pope escreveu:

A natureza e as suas leis jaziam na noite escondidas.

Disse Deus “Faça-se Newton” e houve luz nas jazidas.

Foi preciso esperar muito tempo, até 1905, para vermos

alguém subir mais alto na pirâmide humana. Foi o sábio suíço e norte-americano,

nascido na Alemanha (nunca quis ser alemão!), Albert Einstein (fig. 8) quem, em

dois momentos de epifania, o da relatividade restrita, de 1905, e o da

relatividade geral, de 1915, se conseguiu alcandorar acima de Newton,

vislumbrando uma paisagem que os outros nunca tinham visto. A geometria, que já

antes tinha iluminado Newton nos seus Principia,

foi o seu guia. Mas, se a geometria o orientou, a inquietude foi, tal como nos

cientistas que o precederam, o princípio motor. Mais uma vez voltavam as

grandes perguntas: Onde estamos no mundo? Como é o mundo? Quem somos nós no

mundo?

O astrofísico norte-americano e divulgador de ciência Carl Sagan (fig. 9), no final de Cosmos, livro e série de televisão de 1982, depois de ter procurado condensar o que sabemos sobre as duas primeiras perguntas, respondeu à terceira: Nós somos a consciência do mundo. Somos, tanto quanto sabemos, os únicos seres capazes de compreender o mundo e, portanto, sem nós o mundo permaneceria incompreendido. A nossa obrigação – a nossa ambição – deve ser o conhecimento.

A pergunta impõe-se: Será que o ser humano já atingiu o máximo desta pirâmide humana que faz crescer a ciência? A resposta não é do âmbito da ciência, mas está fundamentada em toda a história da ciência. Estamos convencidos de que não, isto é, que a ciência é um empreendimento sem fim e que um dia alguém subirá aos ombros de Einstein conseguindo ver mais longe. Mas o certo é que já passaram mais de cem anos desde a elevação de Einstein aos ombros de Newton e ainda ninguém conseguiu subir aos ombros do autor da relatividade, vendo uma paisagem nunca vista. Muitos têm tentado, ensaiando o que por vezes se chama uma “teoria de tudo”, mas não é fácil subir acima de Einstein. Não nascem génios como ele todos os dias. Ele foi um novo “incomparável cavalheiro”, ou pelo menos ainda ninguém conseguiu merecer uma comparação com ele. Mas aquilo que Jacob Bronowski, um matemático, poeta e divulgador científico britânico de origem polaca, a cujos ombros Sagan subiu, chamou a “ascensão do homem” prossegue. A “ascensão do homem” é a “ascensão da curiosidade”.

Porque subiram estes sábios? Porque é que hoje sem dia não falte quem tente subir ainda mais acima? Porque procura o homem ascender? Talvez a palavra “inquietação”, que já usei, seja a chave da resposta. O homem é um ser inquieto. Não se contenta com o que sabe, mas quer saber mais. Um sábio português do tempo de Copérnico, Garcia da Orta (fig.10), resumiu bem essa ânsia de saber que é ao mesmo tempo uma ânsia de futuro. Escreveu: “O que não sabemos hoje amanhã saberemos”. Copérnico, Galileu e Newton foram mentes inquietas, desassossegadas, insatisfeitas. Quiseram ver mais, saber mais, e conseguiram. Ambicionaram ver mais e tiveram a recompensa da sua ambição. Todos eles nos deixaram a sua visão inquieta, para que sobre ela pudéssemos deixar crescer a nossa inquietação. É bom lembrar que a ciência não é dos cientistas, mas é de todos nós: eles apenas representam a humanidade na sua continuada inquietação da descoberta. Convém lembrar que hoje somos filhos de Copérnico, Galileu, Newton e Einstein.

O que significa ser inquieto? Significa ter a mente desperta para o mundo, alimentada pela chama viva da curiosidade. Uma mente desperta, porque é curiosa, não se contenta com as perguntas que outros colocaram e com as respostas que outros deram: dá outras respostas às mesmas perguntas ou coloca as suas próprias perguntas, procurando as respectivas respostas. Há sempre novas perguntas, há sempre novas respostas.

E vocês? Que perguntas se têm feito ultimamente?

Como vai a vossa curiosidade? Já perguntaram, por exemplo, por que razão o mar

tem marés, duas em cada dia? Foi Newton o primeiro a responder: a Lua exerce uma

atracção sobre a Terra, movendo-se a água mais num certo sítio está mais perto

da Lua (fig. 11). É maré alta. Passadas seis horas, a Terra rodou de 90º e a

maré é baixa. Mas passadas mais seis horas, a Terra rodou de 180º e volta a

haver maré alta. Por dia há duas marés altas e duas marés baixas. E, quem

quiser ir ao surf, pode ver na Internet quando é a maré alta ou a maré baixa em

cada sítio.

Na praia beneficiamos da luz do Sol. Aliás,

estamos sempre a beneficiar do Sol, pois sem Sol não haveria seres vivos e nós

não estaríamos aqui. Mas por que razão o Sol emite energia sob a forma de luz? (Fig.

12) Einstein explicou que a matéria se pode converter em energia: E=mc^2 Hoje

sabemos que o Sol é um central de fusão

nuclear: transforma hidrogénio e hélio. Quatro protões, que são quatro núcleos

do hidrogénio, têm menos mais massa do que o núcleo de hélio. A diferença é a

energia emitida. O Sol vai continuar a brilhar, pelo menos mais cinco mil

milhões de anos – está a meio da sua vida – porque tem muito hidrogénio para

converter em hélio.

Fernando Pessoa chamou desassossego à

inquietação humana (Fig.13). Pessoa podia ter-se encontrado com Einstein quando

este, em 1925, numa viagem entre Hamburgo e o Rio de Janeiro, fez escala em

Lisboa e passeou pela Baixa pombalina. Não fora o desconhecimento um da

presença do outro e a timidez dos dois, talvez pudessem ter trocado algumas

ideias sobre o mundo. Talvez pudessem ter partilhado a sua inquietação.

E nós? Já nos encontrámos com Pessoa ou com Einstein? Quando

é que nos encontramos com o desassossego, com a curiosidade? Quando é que nos encontramos

com o conhecimento?

Vejamos o que Einstein nos revelou sobre a sua própria inquietação que o conduziu, em 1905, à teoria da relatividade, uma teoria sobre o espaço, o tempo, a matéria e a energia.. Na origem da teoria da relatividade restrita ele coloca o pensamento de perseguir um raio de luz (fig. 14):

“E se corrêssemos atrás de um raio de luz?... E se cavalgássemos no feixe luminoso?... Se conseguíssemos correr suficientemente depressa, será que ele deixaria de se mover por completo?» o que é a “velocidade da luz”? Se a velocidade da luz for relativa a alguma coisa, então o seu valor não se mantém relativamente a outra coisa que também esteja em movimento.”

Que homem é esse que pensava? O mesmo, afirmou o próprio, que o homem crente ou o homem apaixonado. Numa palestra sobre o motivo para a investigação, não teve peias em dizer: “O estado de espírito que permite a um homem realizar um trabalho deste tipo… é semelhante ao do crente religioso ou ao de um apaixonado; o esforço diário não vem de qualquer intenção ou esforço deliberado, mas directamente do coração.”

É por isso que Newton fala de “curiosidade apaixonada”. Curiosidade todos temos, mas em Einstein era uma verdadeira paixão.

Recuemos a Newton. É-lhe atribuída esta frase: “Não sei como o mundo me vê, mas eu me sinto como uma rapazinho brincando na praia, contente em achar aqui e ali uma pedra mais lisa ou uma concha mais bonita, mas tendo sempre diante de mim, ainda por descobrir, o grande oceano da verdade.” Qual foi a maior pedra mais bonita que Newton encontrou na praia: foi a compreensão de que a lua e a maçã quando cai de uma arvore obedecem as duas à mesma força, a força da atracção universal, isto é, não há leis da física para o céu e leis da física para a terra, mas só há uma física.

Esta ideia que é verdadeiramente brilhante – só há um mundo

com uma ordem unificada e não vários mundos com ordens arbitrárias, quer dizer,

sem ordem nenhuma, estava já em Galileu. Em 1609 ele observou pela primeira vez

o céu com o telescópio. E viu coisas extraordinárias: montanhas na Lua (fig. 15),

manchas no Sol, fases em Vénus, e satélites de Júpiter. As sombras das

montanhas na Lua permitiram-lhe intuir que as leis da óptica eram as mesmas na

Lua e na Terra. E a existência de luas de Júpiter que havia outros corpos no

vasto céu com que eram centro de outros. A Terra não podia ser o único centro.

Galileu escreveu no início do Dois Grandes Sistemas do Mundo: “Quem olha mais alto diferencia-se de modo mais elevado; e o voltar-se

para o grande livro da Natureza, que é o próprio objeto da filosofia, é o modo

de erguer os olhos; nesse livro aparece a obra e o artifício, ainda que tudo o

que nela se leia, sendo obra do Artífice omnipotente, seja por isso

proporcionadíssimo, o qual é, a nosso ver, o mais expedito, o mais digno, o

maior.”

Falei de Fernando Pessoa, o autor do Livro do

Desassossego. Num passo desse livro Pessoa fala do sonho, que normalmente

opomos à razão e que costumamos associar à imaginação:

“A superioridade do sonhador

consiste em que sonhar é muito mais prático que viver, e em que o sonhador

extrai da vida um prazer muito mais vasto e muito mais variado do que o homem

de acção. Em melhores e mais directas palavras, o sonhador é que é o homem de

acção.”

E que tem Einstein a dizer sobre o sonho? Sobre essa

actividade em que a nossa imaginação voa livremente? Pois um dia

perguntaram-lhe o que era mais importante? Seria o conhecimento ou a

imaginação? Pois o grande sábio respondeu, sem hesitar, que era a imaginação. A

imaginação é, de facto, um dos maiores meios para chegar ao conhecimento. O

físico imagina como é a Natureza e só depois vê como ela é. O fito dele é ter a

“imaginação da Natureza”. As seguintes palavras são do autor da teoria da

relatividade (fig. 16):

"A imaginação é mais importante

que o conhecimento. O conhecimento é limitado. A imaginação envolve o mundo,

estimulando o progresso e dando origem à evolução. Ela é, de maneira rigorosa,

um factor real na pesquisa científica."

A imaginação é também, como bem sabemos, um

factor real nas vidas de todos nós. Não são apenas os cientistas que têm de

combinar conhecimento e imaginação. Somos todos nós nas nossas vidas. A

imaginação é fonte de conhecimento, mas de entre tudo o que sonhamos temos de

reter o que mais e melhor se adequa ao mundo real.

Em 1925, Einstein e Pessoa não se encontraram

na Baixa em Lisboa. Mas termino com um diálogo virtual entre os dois (fig. 17).

Não houve diálogo, mas podemos imaginar um diálogo, a partir de textos dos dois:

Os trechos de Pessoa são do Livro do

Desassossego, e de Albert Einstein, usei um livro de citações devidamente

verificadas.

Diz Pessoa: “A física sabe bem qual é o coeficiente de dilatação do ferro; não sabe qual é a verdadeira mecânica da constituição do mundo. E quanto mais subimos no que desejaríamos saber, mais descemos no que sabemos. A metafísica, que seria o guia supremo porque é ela e só ela que se dirige aos fins supremos da verdade e da vida — essa nem é teoria científica, senão somente um monte de tijolos formando, nestas mãos ou naquelas, casas de nenhum feitio que nenhuma argamassa liga.”

Sabemos muito pouco, mas isso significa que podemos saber

mais. Diz Einstein, nessa mesma linha, sobre a relação entre ciência e

realidade:

"Uma coisa que aprendi nessa

longa vida: toda a nossa ciência, comparada com a realidade, é primitiva e

infantil - mesmo assim é a coisa mais preciosa que nós temos."

Sim, “a ciência é primitiva e infantil”. Mas alguém, inquieto, virá decerto subir aos ombros de Einstein (fig. 18).

BREVE HISTÓRIA DAS PANDEMIAS

Meu artigo na revista HAJA SAÙDE dos estudantes de Medicina na Universidade do Minho:

A pandemia da COVID-19, devida ao coronavírus

SARS-CoV-2, é uma das maiores epidemias dos últimos cem anos. No século XXI

tivemos, por ordem cronológica: em 2002-03, o SARS – Síndroma Respiratório

Agudo Severo, surgido na China, causado pelo SARS-CoV-1, que originou cerca de

800 mortos; em 2009-11, a gripe A ou suína, causada pelo H1N1, que pode ter provocado

meio milhão de vítimas mortais em todo o globo; em 2012, o MERS – Síndrome

Respiratória do Médio Oriente, em 2012, causado por um outro coronavírus, resultou

num número de mortos semelhante ao do SARS; em 2014-16 o Ébola, devido

ao vírus homónimo, causou

cerca de 11.000 mortos na África Ocidental. Em Portugal, circularam as notícias

de todas essas pandemias, mas quase todas elas se passaram em geografias

suficientemente distantes para não nos suscitarem grande inquietação. De facto,

só a gripe A foi uma pandemia. Causou algum susto em Portugal, mas só provocou

122 mortes, tendo sido inútil uma grande aquisição de antivirais.

Todas estas epidemias anteriores não tiveram

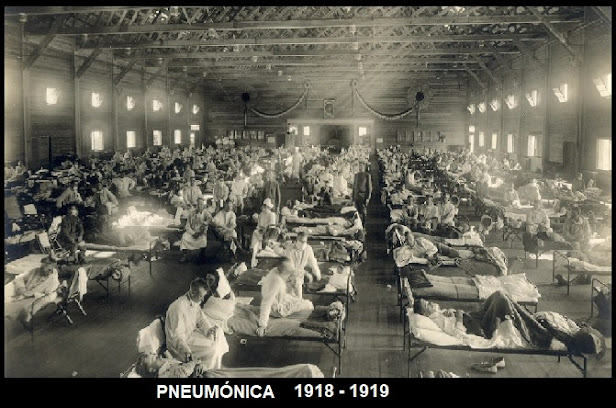

a letalidade de algumas epidemias do século XX. Há que destacar pela letalidade

as várias ondas de gripe: em 1918-19, «gripe espanhola» (um nome impróprio,

pois ela provavelmente teve inicio nos EUA), devida ao H1N1, que originou mais

de 50 milhões de mortos; em 1957-58, a gripe asiática, devida ao H2N2, com mais

de um milhão de mortos; e, em 1968-70, a gripe de Hong Kong, devida ao H3N2,

com um milhão de mortos. Acresce, desde 1981, a SIDA, devida ao vírus HIV, com

mais de 30 milhões de mortos em todo o mundo até hoje, uma doença do sistema

imunitário que, apesar de os seus efeitos estarem actualmente muito limitados por

campanhas preventivas e tratamentos inovadores, continua a fazer vítimas.

Em Portugal, a “gripe espanhola”, aqui

dita pneumónica, causou 135.000 mortos, um número significativo numa

população bem menor do que a de hoje. Foram três as vagas, a mais letal foi a

segunda, ao causar uma sobrereacção do sistema imunitário de jovens entre os 25

e 35 anos. A gripe asiática, vinda de Moçambique, vitimou entre nós 2050

pessoas. Mais do que a gripe de Hong Kong. A SIDA, que teve o primeiro caso

português em 1983, já causou entre nós mais de 11.000 mortos.

Na história mais antiga houve pandemias

ainda mais assustadoras. Vinda da China, chegou à Europa em 1347-51 a peste

negra, devida à bactéria Yersinia pestis, que causou cerca de 200

milhões de mortos. Esse flagelo voltou depois a eclodir por várias vezes, caso

da “terceira praga” na China em 1855. Uma outra doença terrível foi a varíola,

causada pelos vírus Variola majoris e minor, que surgiu em vários

surtos ao longo da história, com mortalidade difícil de estimar (mas, só no

século XX, causou mais de 300 milhões de mortos). Grassaram ainda: a cólera, com

meia dúzia de surtos entre 1817 e 1923, devida à bactéria Vibrio cholerae,

que causou mais de um milhão de mortos e continua a causar; a tuberculose, com

grande incidência no século XIX, devido à bactéria Mycobacterium

tuberculosis identificada em 1822 pelo alemão Robert Koch, que causou e ainda

causa muitas mortes anuais; e a gripe russa, em 1889-1890, devida ao H2N2, com um

milhão de mortos. E houve outras epidemias: o tifo, a poliomielite, o sarampo,

etc.

Em Portugal, a peste negra chegou em 1348

e ressurgiu várias vezes. Uma das últimas foi no Porto em 1899, levando ao

afastamento para Lisboa do médico Ricardo Jorge, que tinha preconizado um

cordão sanitário, e vitimando na flor da idade um outro médico famoso, Luís Câmara

Pestana. A varíola tem uma ampla história entre nós, incluindo um surto

coincidente com a pneumónica. A cólera teve entre nós vagas em 1833 e 1855-1857.

A nossa ciência e os nossos serviços de

saúde cresceram extraordinariamente à medida que aumentava o nosso conhecimento

dos microorganismos e da sua acção no nosso organismo. A medicina experimentou

um progresso contínuo: nos comportamentos (o distanciamento social, as máscaras

e a higienização já se usavam na gripe espanhola), nas vacinas e nos fármacos.

As vacinas tiveram um impressionante sucesso. O inglês Edward Jenner foi

pioneiro ao criar a vacina da varíola em 1796, que permitiu erradicar a doença em

1980. A vacina da BCG – Bacilo de Calmette e Guérin, dois franceses –

restringiu a tuberculose a partir de 1906. A vacina da pólio, devida ao

americano Jonas Salk, tem diminuído a poliomielite desde 1955 E a vacina do sarampo,

de 1963, eliminou esta doença em muitos países – tendo regressado só pela acção

perversa dos movimentos anti-vacinas.

Aprendemos muito ao longo da

história. Hoje, na luta contra a COVID-19, estamos em muito melhor posição para

vencer uma pandemia. Foi o conhecimento do código genético e da maquinaria

molecular dos seres vivos que nos permitiu fabricar tanto testes moleculares

como vacinas inovadoras baseadas no m-RNA. Os testes foram quase imediatos ao

aparecimento da doença e a vacina demorou escassos dez meses. Estes avanços

dão-nos uma enorme esperança.

O QUE PASSA LUZINDO

sábado, 24 de abril de 2021

CIÊNCIA E LIBERDADE EM PORTUGAL

(Texto primeiramente publicado na imprensa regional)

Celebram-se 47 anos após

a revolução dos cravos, ocorrida a 25 de Abril de 1974. Portugal evoluiu

significativamente em muitas áreas da sociedade, desde o ensino às condições de

acesso a cuidados de saúde, melhorando consideravelmente a qualidade de vida de

grande parte da população portuguesa.

Um dos aspectos em que se

observa uma considerável evolução, nestas mais de quatro décadas de democracia,

é o do acesso ao ensino superior: em 1974 o número de alunos matriculados no

ensino superior em Portugal não ultrapassava os 70 mil, enquanto que em 2020

este número é cerca de 400 mil! Isto permitiu, entre outras coisas, o

desenvolvimento das instituições de investigação científica em Portugal, com um

aumento muito impactante do número de doutoramentos: se em 1974 se verificava

no nosso país só um doutoramento por 100 mil habitantes, hoje esse número

ultrapassa os 30 por 100 mil habitantes (dados da Pordata, projecto da Fundação

Francisco Manuel dos Santos). Hoje, há mais cientistas activos em Portugal do

que em toda a história conjunta do nosso país!

Há, historicamente, a

nível mundial, a começar pela Grécia antiga, uma relação entre a democracia, a

liberdade de pensamento, e um maior desenvolvimento científico. Isto é

claramente demonstrado, com inúmeros exemplos pormenorizados, no livro “Ciência

e Liberdade”, do respeitado divulgador de ciência norte-americano Tymothy

Ferris, publicado em 2013, com o número 200, na colecção “Ciência Aberta” da

editora Gradiva. Este professor Emérito na Universidade da Califórnia argumenta que, pelas

suas características de crítica e pensamento livres em diálogos democráticos,

estruturada num método experimental que permite obter conhecimento verificável

por todos, é a própria Ciência fonte inspiradora das sociedades democráticas.

Portugal não seria um

caso diferente e a democracia trouxe um efectivo desenvolvimento científico para

o nosso país que é reconhecido internacionalmente.

Salvador Massano Cardoso,

professor catedrático jubilado da Faculdade de Medicina da Universidade de

Coimbra, e que foi deputado na Assembleia da República, reflecte: “O maior sonho do

Homem é a liberdade. É com ela que consegue realizar-se. Um espírito livre é

criativo, e é só na criatividade que a Humanidade avança. Em todos os campos. A

Ciência é um deles. Através da Ciência conseguimos conquistar e respeitar a

liberdade. E não só! A Ciência é fonte de humildade e de solidariedade quando

praticada por pessoas de bem.”

“A ciência é fundamental

para a democracia pois coloca o foco no mérito, não tolera o populismo, é insensível

a todo o tipo de estratégia de comunicação e distingue, de forma brutal, o

importante do acessório”, segundo a opinião de Norberto Pires, professor de

Engenharia Mecânica da Universidade de Coimbra. E acrescenta que “a ciência não

deixa margem para o populismo e é totalmente imune ao disparate. Por isso, os

cientistas são tão rejeitados na política”. Isto, em parte, explica que, apesar

da evolução atrás indicada, a percentagem do PIB do investimento público na

ciência em Portugal continue abaixo da média da Comunidade Europeia, dada a

pequena “influência” política dos “nossos” cientistas no governo da República.

O investimento público e privado na Ciência é fundamental

para o desenvolvimento da sociedade moderna, quer a nível colectivo, quer a nível

individual. A professora catedrática Helena Freitas, do Centro de Ecologia

Funcional da Universidade de Coimbra, refere-se “à ciência enquanto processo de

crescimento intelectual e humano, na ambição pelo conhecimento, no desafio da

procura de soluções para os problemas, no confronto livre de ideias, na audácia

do pensamento, no encanto da descoberta. A Ciência liberta-nos na medida em que

nos oferece sempre mais caminhos e mais desafios. A própria matriz da ciência é

a liberdade.”

O

desenvolvimento da ciência também tem permitido uma maior igualdade de

oportunidades de género. De facto, Helena Freitas sublinha também o papel

insubstituível que “a ciência tem tido na libertação da mulher e na promoção da

igualdade de oportunidades”. E isto é salientado por António Galopim de

Carvalho, professor catedrático jubilado de geologia da Universidade de Lisboa

e um dos nossos principais decanos da comunicação de ciência para todos em

Portugal: “Ao percorrer a

história das ciências da Terra, pude constatar a quase ausência de mulheres,

entre os muitos participantes, nesta longa caminhada. Como em qualquer ramo da

Ciência, Isso deve-se, unicamente, à condição de inferioridade imposta, no

passado, às mulheres, a quem a liberdade de estudar era praticamente vedada. O século

XX acabou com essa indignidade e, assim, são muitas as mulheres, hoje tantas ou

mais do que os homens, a ocuparem os bancos e as cátedras das universidades, e

participarem na investigação científica e tecnológica”.

Por fim, é

importante reconhecer que a Ciência, fonte de liberdade e de pensamento

crítico, não pode ficar fechada nas bancadas dos laboratórios. Para se cumprir,

a Ciência precisa de ser comunicada a todos para poder ser útil. A todos, pois

se a Ciência é feita pelos cientistas, o conhecimento que dela resulta é para

ser usufruído por toda a humanidade. E para se cumprir este desiderato importa

fortalecer a comunicação de ciência que é a garante da liberdade de acesso ao

conhecimento científico. Se os comunicadores de ciência são os motores desta

tarefa, a isto não se podem alhear os meios de comunicação social como veículos

de difusão de informação ao alcance de todos. E a imprensa tem, naturalmente,

um papel fulcral nesta difusão da Ciência, em particular a imprensa regional

que é um dos pilares do sistema democrático e da liberdade de expressão. A

presença de Ciência na Imprensa Regional é também uma das conquistas de Abril!

António Piedade

sexta-feira, 23 de abril de 2021

O FAUSTO DE MANN E OUTROS FAUSTOS

Meu artigo no último JL:

Acaba de sair em

português na Relógio d’Água O Doutor Fausto. A Vida do Compositor Alemão

Adrian Leverkühn, Contada por um Amigo, do escritor alemão Thomas Mann

(1875-1955). É uma das obras maiores do autor de Os Buddenbrooks, A

Montanha Mágica e José e os Seus Irmãos, que ganhou o Nobel da

Literatura de 1929. Já havia uma tradução do Doutor Fausto (Dom Quixote,

1996), feita a partir de uma versão brasileira, mas esta, de António Sousa

Ribeiro, um germanista da Universidade de Coimbra que já tinha traduzido A Montanha

Mágica (Relógio d’Água, 2020) e é autor de traduções dos austríacos Karl Kraus

e Hermann Broch, recomenda-se por ter sido feita de raiz no nosso português.

Contém um útil prefácio e notas, sucintas, do tradutor.

O livro de Mann, cujo

original é de 1947, inspira-se na lenda do alquimista alemão Johann Georg Faust,

que viveu entre os séculos XV e XVI, sobre o qual surgiu de autor anónimo a Historia Von D. Johan Fausten (1587), contando como Fausto vende a

alma ao Diabo em troca de dons que não tinha. Não demorou a surgir a peça do

inglês Christopher Marlowe Doutor Fausto (1604). A mesma história inspirou o poema dramático Fausto

(1808) do alemão Johann Wolfgang von Goethe, que teve uma sequela (1832). O

alquimista vende a alma a Mefistófeles em troca de saber e, portanto, poder,

mas acaba por morrer na maior agrura. No século XX, Fernando Pessoa haveria de escrever ao longo de décadas o poema

dramático Fausto, do qual há várias edições póstumas recriadas a

partir de um labirinto de fragmentos (a última é de Carlos Pitella, Tinta da China,

2018). Na mesma época, o poeta francês Paul Valéry escreveu uma sua continuação

do Fausto, Mon Faust (1946), que ficou, como o de Pessoa, inacabado.

A lenda de Fausto ficou

colada à recepção social da ciência. Marlowe precedeu de pouco o triunfo dos

grandes nomes da Revolução Científica. Nessa altura os cientistas começaram a

aparecer na ciência como charlatães… Por sua vez, a obra prima de Goethe situa-se

no Romantismo, quando a arte contesta a húbris da ciência, que tinha crescido enormemente

no Iluminismo. Já os Faustos de Pessoa e Valéry são modernos, tal como o

de Mann, sendo coevos de um tempo em que tanto a arte como a ciência explodiam em

novas formas.

A obra de Mann, escrita entre 1943 e 1947 no exílio nos EUA (Mann fugiu de

1938 da Alemanha nazi) é um romance filosófico. Aqui em vez de um alquimista há

um compositor. Mann inventou um personagem, o maestro Adrian Leverkühn, cuja

biografia é contada por um amigo. No capitulo 25, a meio do livro, o Diabo faz

a sua entrada em cena. O amigo transcreve escritos auto-biográficos do músico.

A sedução diabólica transparece neste diálogo:

“Ele [o Diabo]: ‘(…) o Alemão

é talentoso, mas lerdo – suficientemente talentoso para se irritar por ser

lerdo e superar isso com uma iluminação enquanto o Diabo esfrega um olho. Tu,

meu caro, sabias muito bem do que precisavas e não renegaste minimamente a tua

natureza alemã quando fizeste a tua viagem e, salva venia, apanhaste

aquele encantador mal gálico.’

“Cala-te!’

‘Cala-te? Olha, olha, eis um progresso da tua parte. Estás a aquecer. Finalmente,

prescindes das cerimónia do plural e tratas-me por tu, como compete entre

pessoas que estão vinculadas por um contrato e estão ajustadas no tempo e na

eternidade.’

‘Calai-vos, já disse!’ ”

O mal gálico é a sífilis. O próprio maestro se deixa infectar pela

sífilis, pensando que assim alcançaria a genialidade (o exemplo vem de Nietzsche).

Como o Diabo não se cala, Adrian também não. Páginas à frente:

“Ele: ‘Nós vamos, entretanto, servir-te e obedecer te em tudo, e

o Inferno ser-te-á propício, se renunciares a tudo o que vive, a todo o

exército celeste e a todas as pessoas, pois

assim tem de ser.’

Eu (sentindo um sopro

extremamente frio): ’Como? Essa é nova. O que significa essa cláusula?’

Ele: ‘Significa

renúncia. Que outra coisa podia ser? Julgas que o ciúme só habita nas alturas e

não também nas profundezas? Tu, delicado ser criado, estás-me prometido e

destinado. Não te é lícito amar‘ ”.

No final, Mann diz que a Alemanha se desmorona “abraçada por demónios”, “caindo

de desespero em desespero”. Há um óbvio paralelo entre a “morte” da Alemanha e

a morte do maestro, embora a alegoria que liga o país ao compositor seja uma

teia complexa. O narrador diz, na última frase do romance: “Deus tenha

misericórdia da vossa pobre alma, meu amigo, minha pátria.”

Enquanto nos Faustos de Marlowe e Goethe a crítica incide sobre o sábio,

pela sua ambição desmedida, já no Faustos de Mann ela recai sobre o artista,

que pretende talento e reconhecimento, em vez de ciência e poder. Tanto ciência

como arte são buscas humanas que tendem a ignorar os seus limites.

Veja-se, em Pessoa, como tanto a arte como a ciência podem ter por base

a loucura e o inconsciente. O poeta põe Goethe a dizer: “Do fundo da inconsciência/ Da alma sobriamente louca/

Tirei poesia e ciência,/ E não pouca/ Maravilha

do inconsciente!/ Em sonho, sonhos criei./

E o mundo atónito sente/ Como é belo o que lhe

dei.”

Aprofundando a relação

entre arte e ciência, vale a pena reparar nos paralelos entre Mann e Einstein. Para além de ambos serem alemães,

de ambos terem ganho o Nobel (Einstein em 1921, há cem anos) e de ambos terem

sido exilados nos EUA, há outras confluências: ambos estudaram em Munique e ambos

foram professores em Princeton. Tendo tido residências próximas, tornaram-se

amigos. Ao contrário de Einstein, Mann acabou por regressar à Europa,

fixando-se em Zurique, onde Einstein fez estudos superiores. Morreram no mesmo

ano.

Einstein passou por Lisboa,

em 1925. Mas o mesmo não sucedeu com Mann, apesar de o seu romance As

Confissões de Félix Krull se passar, em parte, aí. Contudo, o seu irmão mais

velho, Heinrich, também escritor, e os seus filhos, Erika e Golo, foram, na

capital portuguesa, refugiados em trânsito para os EUA em 1940. Um colega já

falecido de António Sousa Ribeiro, Ludwig Scheidl, foi também refugiado:

integrou um grupo de crianças austríacas que chegaram a Portugal na Segunda

Guerra Mundial. Tendo sido adoptado por um casal de posses modestas, acabou por

fazer carreira académica. Ele é o autor de Fausto na Literatura Portuguesa e

Alemã (1987), que aprofunda o que aqui foi dito.

PERCURSOS COM SENTIDO

Minha recensão no último "As Artes entre as Letras":

Sempre gostei de livros de entrevistas. Se o entrevistador

for hábil e as respostas forem espontâneas, o entrevistado pode revelar-se,

como nunca o faria se o próprio escrevesse reflexivamente a escrever sobre si.

Tenho nas minhas mãos mais um livro que vai enriquecer uma estante de livros de

entrevistas da minha biblioteca. A edição – em bom papel e com um deslumbrante

design de Cristina Lourenço – é da ANÉIS- Associação Nacional para o Estudo e

Intervenção na Sobredotação (a sigla é um achado!), uma associação com sede em

Braga e varias delegações no país, criada em 1998 por professores, psicólogos e

estudantes para desenvolver e apoiar crianças e jovens com características de sobredotação,

assim como as respectivas famílias. O actual presidente é Alberto Rocha,

professor em Ciências de Educação, que dirige a revista “Sobredotação” daquela

associação.

Os entrevistados são quinze figuras, na sua maior parte

públicas, nas áreas das Artes (o pianista Flipe Pinto-Ribeiro e a bailarina

Olga Roriz), da Cidadania (o político Adriano Moreira, a piloto da Força Aérea Diná

Azevedo, a jurista e política Francisca Van Dunem e o bispo Januário Torgal Ferreira),

do Desporto (a atleta Fernanda Ribeiro e o judoca Nuno Delgado), das Empreendedorismo

(a vitivinicultora Leonor Freitas e o empresário de café Rui Nabeiro, que agora

faz 90 anos), da Ciência e Tecnologia (a engenheira Ana Pires e os médicos

Manuel Antunes e Sobrinho Simões, o primeiro cirurgião cardíaco e o segundo

patologista) e da Literatura (os escritores Afonso Cruz e Alice Vieira). São

oito homens e sete mulheres, num bom equilíbrio de género. O prefácio é de Manuel

Patrício, professor de Filosofia de Educação e ex-Reitor da Universidade de Évora,

e o posfácio de António Sampaio da Nóvoa, professor de Ciências da Educação e ex-Reitor

da Universidade de Lisboa, que hoje é embaixador de Portugal na UNESCO. Entre o

prefácio e as entrevistas o leitor encontra uma nota introdutória, que explica

o propósito do livro – conhecer os percursos de vida de pessoas “especiais” - e

uma nota explicativa sobre as entrevistas, explicitando que, tirando um caso

(Rui Nabeiro), elas foram por escrito. As perguntas, partindo de uma matriz

genérica, foram adaptadas para cada entrevistado. Com esta metodologia,

perdeu-se a fluidez e a frescura de uma boa conversa.

Quem foram os organizadores? Pois, além do diretor da ANÉIS,

foi Emílio Ferreira, professor e dirigente associativo na área da canoagem,

Olímpio Bento, professor de Ciências do Desporto na Universidade do Porto, e

Leandro Almeida, professor de Psicologia da Educação da Universidade do Minho,

onde foi vice-reitor (tenho o gosto de ser co-autor dele, num artigo de um doutorando

meu sobre a realidade virtual na educação). Um leque de nomes com um percurso

de vida que revela que também eles são “especiais”(notei o facto de três deles

serem naturais de Gondomar). Com este livro eles pretenderam, nas suas próprias

palavras, “homenagear figuras marcantes nos mais variados sectores da práxis

social, para extrair delas s renovação de ânimo de toda a comunidade, tão

requerida numa gora de desilusão e incerteza”.

As questões pretendem conhecer a vida de cada homenageado.

Como enveredou pela área a que se tem dedicado? O que impulsionou o seu talento?

Qual foi o papel da família e da escola? Que exemplos e que obras mais o marcaram?

Quais foram as dificuldades no florescer da sua vocação? Quais são os papéis da

vontade e do acaso? O que faria de diferente se pudesse voltar atrás? Qual foi

o papel da ética? Que lições quer transmitir para favorecer a excelência

profissional? Em suma: Que sonho teve na sua vida e como o concretizou? Na

contracapa é destacada uma frase sobre a concretização dos sonhos do grande escritor

alemão Johann Wolfgang Goethe: “Quando uma criatura humana desperta para um

grande sonho e sobre ele lança toda a força da sua alma, todo o universo

conspira a seu favor.”

São várias as gerações representadas no livro, desde Adriano

Moreira, que vai fazer 99 anos em Setembro próximo, até à Ana Pires,

investigadora em Robótica no INESC-TEC no Porto, que tem apenas 31 anos. Mas há

uma constante no tempo: a determinação no percurso de vida. Todos eles são “sobredotados”

no sentido em que revelaram uma determinação fora do comum. Moveu-os a todos uma

vontade firme, que alavancou o esforço de ultrapassar barreiras. Como disse

Afonso Cruz, numa frase justamente destacada por Sampaio da Nóvoa: ”Quando se

gosta, pratica-se a todo o instante”. Dá o exemplo da natação que fazia com o

seu pai: “Ele nadava por prazer e eu nadava para chegar à borda da piscina e

sair.” Afonso Cruz hoje nada com gosto nas águas da literatura.

Detive-me com mais atenção nos entrevistados da área da ciência

e tecnologia. Achei muito interessante o depoimento de Ana Pires, a primeira

mulher portuguesa a fazer um curso de “cientista-astronauta” num programa

apoiado pela NASA. Ela critica a instabilidade do emprego científico em Portugal,

mas não desiste. Foi um prazer ler os depoimentos de Manuel Antunes e Manuel

Sobrinho Simões, dois médicos que conheço e estimo. O primeiro, natural de Ourém,

ingressou no curso de Medicina na Universidade de Lourenço Marques, em

Moçambique, e depois especializou-se em cirurgia cardíaca em Joanesburgo, na

África do Sul, antes de se estabelecer na Universidade de Coimbra e nos

Hospitais da Universidade. O segundo, natural do Porto, nascido numa família de

médicos, achou natural seguir na peugada de familiares, tendo-se enveredado pela

investigação biomédica na Universidade do Porto. Quando lhe perguntaram “Que

atributos subjectivos o impeliram a focalizar-se na investigação?”, respondeu:

“Penso que foi a curiosidade e a vontade obsessiva de fazer perguntas. O que me

vem à cabeça são sempre questões do género ‘O que será isto?’, ‘Porquê´?” Essa

é a atitude peculiar do cientista.

São 15 “percursos com sentido” que vale a pena ler numa bela

edição apoiada pela Associação dos Industriais de Madeira e Mobiliário de

Portugal. Não abundando os mecenas em Portugal, este acto de mecenato merece

elogio por ter permitido divulgar as vidas de pessoas inspiradoras.

KAZUO ISHIGURO E A ANDRÓIDE KLARA

Minha recensão do último livro de Ishiguro no I de ontem:

No seu discurso do Nobel

proferido em Estocolmo em Dezembro de 2017 o escritor inglês de origem japonesa

Kazuo Ishiguro escreveu uma passagem que de certo modo pré-anunciava o seu

oitavo e mais recente romance, Klara e o Sol, saído há pouco na Gradiva:

“E ao dobrar da esquina – ou

teremos já dobrado essa esquina? – estão os desafios colocados pelos espantosos

avanços da ciência, da tecnologia e da medicina. As novas tecnologias genéticas,

como a técnica de edição genética CRISP [que valeu o prémio Nobel da Química de

2020 às suas descobridoras] – e os progressos da inteligência artificial e da

robótica trar-nos-ão benefícios extraordinários, salvadores de vidas, mas poderão

também criar meritocracias selvagens semelhantes ao apartheid e desemprego

em massa, incluindo o daqueles que agora fazem parte das elites profissionais.

Portanto, aqui estou eu, um homem

na casa dos sessenta [Ishiguro tinha 63 anos quando recebeu o Nobel], a esfregar

os olhos e a tentar distinguir os contornos, lá fora na névoa, de um mundo que até

ontem eu não suspeitava existir. Poderei eu, um escritor cansado, de uma geração

intelectualmente cansada descobrir agora a energia para olhar para este lugar estranho?

Terei ainda algo que possa ajudar a dar um sentido de perspectiva, a fornecer

camadas emocionais aos argumentos, às lutas e às guerras que sobreviverão

quando a sociedade se debater para se ajustar a estas mudanças gigantescas?

Terei de prosseguir e dar o meu melhor.

Ainda acredito que a literatura é importante e sê-lo-á particularmente quando atravessarmos

esse terreno difícil.”

Retirei a citação, que peço

desculpa por ser um pouco longa, do livrinho de Ishiguro A Minha Noite no

Século XX e Outras Pequenas Descobertas (Gradiva, 2018). Tendo lido com bastante

gosto o novo romance de ficção científica Klara e o Sol, cujo lançamento

internacional ocorreu em Março de 2021, com edição portuguesa simultânea numa

excelente tradução de Maria de Fátima Carmo (que já tinha traduzido o discurso

do Nobel), concluo que há três anos os temas da inteligência artificial e da

robótica, em particular da criação de robôs de forma humana que interagem com

os humanos, preenchiam a mente do escritor no seu processo criativo. Ishiguro

descreve a vida numa sociedade futura, usando como é comum nele um discurso na primeira

pessoa do personagem principal, que neste caso é um andróide, pertencente à

série dos AA (Amigos Artificiais). A máquina, que tem muito de humano, embora

esteja cognitiva e socialmente abaixo dos humanos, faz de “dama de companhia” a

uma adolescente, Josie, numa época incerta num sítio incerto dos Estados

Unidos. O Sol do título explica-se porque a robô funciona com energia solar, sendo

para ela o “astro-rei” uma espécie de deus, uma entidade da qual depende

estritamente e à qual, por isso, pede auxílio quando necessita. Em civilizações

antigas, como a egípcia, a romana, a inca e a azteca, o Sol era uma divindade, pelo

que não admira que um robô primitivo seja capaz de conceber um deus solar com

base na sua experiência de vida.

Os autores de ficção científica

propõem-nos viagens no espaço e no tempo apenas à procura de ver os seres

humanos de outra perspectiva. Se vamos, como num romance de Júlio Verne, à Lua,

é para, com a distância, ver melhor como somos na Terra. Se vamos, como num

romance de H. G. Wells, a um futuro distante numa máquina do tempo, é para

observar melhor a nossa sociedade actual. Também esta visão imaginada por

Ishiguro de um futuro distópico é uma tentativa de conhecer melhor os nossos

medos e os nossos dilemas de hoje, numa época atravessada pelas questões que o

autor levantou no seu discurso de Estocolmo. A questão de fundo, quer na

ciência quer na literatura, é aquela que já estava no porta do templo de Delfos

na Antiga Grécia: “Conhece-te a ti próprio”. Quem somos? Percebemos melhor através

do pensamento de Klara, apesar das suas aparentes insuficiências (ou talvez

mesmo por causa delas), quem somos. A questão-chave do livro é: o que há de

único no homem? O que é que nos distingue de um robô? O que é que sentimentos

como o amor têm de intrinsecamente humanos? Poderá algum dia um robô revelar-se

humano, isto é, amar e ser amado?

De facto, esta novela de

antecipação reflecte não apenas os temas da inteligência artificial e da

robótica, mas também o da edição genética, outro dos grandes desafios da

ciência de hoje que vai determinar a nossa vida amanhã. O autor antecipa uma

profunda desigualdade social em resultado de manipulação genética. Há pessoas que

são “elevadas” e outras, que não tendo sido sujeitos a esse processo,

dificilmente poderão competir com elas. Klara foi comprada pela mãe de Josie, para

minorar a solidão desta. A jovem padece de uma estranha doença (talvez por

falha do processo de “elevação”) e, no mundo em que vive, o ensino faz-se à distância

(uma premonição, pois o romance foi concluído antes da actual pandemia!). A

robô é muito simpática e faz o melhor que pode (e a sua tecnologia lhe permite)

para cumprir a sua missão de dialogar com a “dona” e demais humanos em redor.

Tem um interior cheio de electrónica, mas um exterior de forma humana (está já

a ser preparado um filme e vamos ver como Klara vai ser no cinema). É muito boa

observadora, tirando partido das imagens que a sua visão focalizada em

pormenores lhe proporciona, e tira constantemente conclusões de tudo aquilo que

observa. É capaz não só de manter agradáveis conversas mas também de congeminar,

construindo concepções um pouco ingénuas, como mostra a sua confiança na boa

influência do Sol para todos, robôs e humanos.

Na sociedade onde vive Josie, uma

parte da população foi alienada por ter sido substituída por máquinas nos seus

empregos. Pairam claras tensões sociais e políticas. A animosidade contra os

robôs transparece: uma pessoa que vê Klara ir ao teatro com Josie comenta que

os robôs até já tiram os lugares do teatro.

Não contando muito do enredo,

sempre digo que o clímax se atinge quando se percebe que a mãe de Josie tinha

comprado aquela andróide à filha, na esperança de que a máquina a substituísse no

caso de desfecho fatal da doença da jovem (já tinha morrido outra filha). E,

para isso, encomenda a um engenheiro-artista um modelo 3D de Josie que pudesse ser

“habitado” por Klara, se Josie morresse. A pergunta é óbvia: se Klara for igualzinha

à filha poderia a mãe amá-la do mesmo modo? O pai de Josie, que está separado

da mãe, questiona Klara: ”Acreditas no coração humano? Não me refiro

simplesmente ao órgão, como é obvio. Estou a falar no sentido poético. O

coração humano. Achas que tal coisa existe? Algo que torna cada um de nós

especial e único? Vamos supor que existe. Nesse caso, não achas que, para

conheceres verdadeiramente a Josie, terias de aprender não apenas seus maneirismos,

mas também o que existe no mais profundo deles? Não terias de conhecer o seu coração?”

Qualquer obra é sempre o resultado

da vida do autor. Ishiguro nasceu em Nagasáqui, o sítio onde deflagrou a bomba

atómica que terminou a Segunda Guerra Mundial. O pai era um oceanógrafo que, trabalhando

para o governo do Reino Unido, se fixou em Inglaterra quando o filho tinha

cinco anos. O regresso ao Japão foi sendo adiado até não mais acontecer. Ishiguro

fez a escolaridade britânica, interiorizando a língua inglesa, que não era

falada em casa, e a cultura ocidental, que também era mais da rua do que de

casa. Na sua adolescência, nos anos 70, sonhou ser músico, seduzido pelas

canções de Bob Dylan (Nobel da Literatura de 2016) e Leonard Cohen. Tocou em vários clubes, mas

as suas gravações de guitarra e voz não tiveram êxito. Hoje alimenta a sua

paixão pela música escrevendo letras para a cantora de jazz Stacey Kent. Estudou

Inglês e Filosofia na Universidade de Kent e fez um mestrado em Escrita Criativa

na Universidade de East Anglia, em Norwich, sob a orientação de Malcolm Bradbury

e Angela Carter. O seu primeiro romance foi a sua tese: As Pálidas Colinas

de Nagasáqui (Gradiva, 2019). Seguiram-se: Um Artista do Mundo Flutuante

(Gradiva, 2018); Os Despojos do Dia (Gradiva, 1995), vencedor do Booker Prize e adaptado ao

cinema; Os Inconsolados (1995; Gradiva), vencedor do Cheltenham

Prize; Quando Éramos Órfãos (Gradiva, 2000), nomeado para o Booker Prize; Nunca Me Deixes (Gradiva,

2005), uma obra de ficção científica também nomeada para o Booker Prize e

adaptada ao cinema; e O Gigante Enterrado (Gradiva, 2015). Acresce uma

colectânea de contos: Nocturnos: Cinco Histórias Sobre Música e o Cair da

Noite (Gradiva, 2017).

Voltando ao tema dos robôs, Klara é uma

robô terna e submissa, que não tem nada do Frankenstein imaginado há pouco mais

de 200 anos por Mary Shelley. Bem mais inteligente do que os nossos actuais robôs,

é uma boa companhia. Tem um corpo móvel parecido com o nosso (a mãe na loja escolhe-a porque ela consegue

imitar Josie a andar). É, porém, muito diferente do robô Adam do romance de

ficção científica Máquinas como Eu (Gradiva, 2019), do inglês Ian

McEwan, cujo nome tem aparecido nas listas dos nobelizáveis. O dono de Adam tem

uma namorada e vive um triângulo amoroso quando Adam se intromete na relação. No

mais recente romance de Ishiguro não há sexo, mas apenas sentimentos fortes. Não

deixa de ser curioso, que dois séculos após Frankenstein, os robôs se tenham

tornado personagens plausíveis de romance. O futuro vem aí e a literatura

costuma ser muito boa a anunciá-lo.

domingo, 18 de abril de 2021

João Afonso dos Santos, o último dos colonos

Minha recensão no I da última quinta-feira (por erro do I, em vez da foto do autor - em cima - foi publicada a foto do irmão, José Afonso):

Só

fui uma vez a África, a São Tomé e Príncipe, há pouco mais de um ano. Não há, na

minha família ascendente, quem tenha estado em África. O que sei sobre África começou

por ser o que a escola salazarista me ensinou. Aprendi as estações do caminho

de ferro de Benguela, os rios de Moçambique e as montanhas de Timor, que tinha

de papaguear (recordo ainda o nome do “pico mais alto de Portugal”, o Ramelau).

Os territórios coloniais chamavam-se “províncias ultramarinas” e a pátria ia do

Minho a Timor.

Muitos

portugueses conheceram África involuntariamente através da guerra colonial, que

agora faz 60 anos, e a minha jovem pessoa não tinha qualquer vontade de a ir

conhecer dessa maneira. Quando entrei para a Universidade de Coimbra, em 1973, ainda

havia essa guerra, mas, pouco depois, quando fui às inspecções militares, já

ela tinha cessado: fui dispensado do serviço e incorporado na “reserva territorial”.

Não tive, mesmo à justa, de ir defender um Império totalmente anacrónico.

Li

alguns livros sobre África, que emendaram a minha formação escolar. Percebi

melhor o que foi o colonialismo. Acabo de ler um livro de memórias que relata

na primeira pessoa os últimos tempos do Império português. O autor, que escreve

extraordinariamente bem, é um autodeclarado “colono”, não por cobiça de

exploração, mas pelas circunstâncias da época. O homem é sempre ele e as suas

circunstâncias… O livro, publicado pela Sextante, o segundo de dois com capas em

tons sépia, intitula-se O Último dos Colonos. Até ao cair da folha e é

seu autor João Afonso dos Santos (n. 1927), um advogado cujo irmão, José Afonso

dos Santos (n. 1929), todos conhecem: Zeca Afonso.

A vida

de João Afonso coincide com as últimas décadas do Império. Ele, o irmão, dois

anos mais novo, e a irmã residiram, muito pequenos, em Angola e Moçambique,

onde o pai foi juiz. Os dois rapazes regressaram a Portugal em 1939, tendo João

ingressado em Direito, seguindo o pai, e José em Histórico-Filosóficas. Durante

a Segunda Guerra Mundial, os dois estiveram afastados dos pais e da irmã, porque

o pai foi nomeado para Timor, onde esteve cativo dos invasores japoneses.

No

primeiro volume de memórias (O Último dos Colonos. Entre um e outro mar,

Sextante, 2015), João Afonso conta a história da sua família e da sua infância

e juventude até entrar em 1946 na Porta Férrea da Universidade como caloiro. Alguns

anexos da pena do pai testemunham a sua conturbada experiência em Timor.

O

volume mais recente (os dois são independentes e, acabado o segundo, lancei-me

logo na leitura do primeiro) começa com um capítulo sobre a vida universitária

em Coimbra, seguindo-se seis outros sobre a vida em Moçambique, para onde João

Afonso, em 1955, já casado, foi trabalhar, primeiro em Lourenço Marques e depois

na Beira. Quando soube do 25 de Abril, o autor estava no Café Luso na cidade da

Beira, onde andava de candeias às avessas com Jorge Jardim, o magnate local que

acalentava o sonho de uma independência branca. A história de João Afonso cruza-se

várias vezes com a do seu irmão que, com a sua segunda mulher, viveu em Moçambique

entre 1964 e 1967, onde deu aulas e apurou os seu ouvido para os sons africanos

(por exemplo, a canção “Lá no Xepangara”, do “Coro dos Tribunais”, 1974, foi

criada na Beira).

O primeiro

capítulo do segundo volume interessou-me particularmente porque João Afonso

conta histórias de Coimbra entre 1946 e 1953 quando havia praxe e tradições (eu

fiz a Universidade sem praxe, por causa do “luto académico” após a greve

estudantil de 1969). Lido o primeiro, verifiquei que os irmãos Afonso e eu andámos

no mesmo liceu, o D. João III, hoje José Falcão, e até morámos em casas próximas

na Av. Dias da Silva, nos Olivais. João Afonso conta a sua estada em casa da

muito beata tia Avrilete, de onde Zeca Afonso saiu para casar com uma miúda

pobre da casa ao lado. João Afonso, por sua vez, enamorar-se-ia de uma estudante

de Filologia Germânica que conheceu numa Queima das Fitas e com quem casou em

1954. Reconheci muitos dos locais do livro. Por exemplo, no Largo da Sé Velha, uma

placa lembra que Zeca Afonso viveu aí. O cantor começou com o fado de Coimbra

(o primeiro disco é de 1953). Actuou com o Orfeão Académico, com a Tuna Académica

(que faziam excursões às colónias) e com vários grupos de fados. Em 1962, mudando

de estilo, mudou a música popular portuguesa.

Sei

alguma coisa de Moçambique pelas histórias que os meus professores me contaram,

por terem estado na Universidade de Lourenço Marques (hoje Maputo), quando dela

era reitor José Veiga Simão, lente de Física de Coimbra. Vivia-se bem, para

dizer o mínimo, obviamente se se fosse branco e se tivesse um bom lugar. As praias

eram boas. Havia bom marisco e boa cerveja (a grande chamava-se “bazuca”). Claro

que havia racismo e discriminação. Eis como João Afonso descreve a capital: “Lourenço

Marques era uma cidade bem desenhada e cómoda, de largas avenidas sombreadas.

Refiro-me aos bairros amplos, regulares e pacatos de alcatrão e cimento, não à

zona africana do caniço, um pouco excêntrica, dédalo inextricável de casa

pobres, barracas de zinco, placas de cartão e contraplacado, blocos de

concreto, delimitado interiormente por paliçadas, que as fortes chuvas inundam,

em chegando o tempo delas, agravando a insalubridade do lugar. (…) Para

circular na zona urbana dispôs durante muito tempo o cozinheiro ou o mainato

de uma pequena caderneta indígena, que era assim como um salvo-conduto

em terra ocupada.”

Havia

algumas infraestruturas criadas pela administração lusa, mas faltavam outras:

por exemplo, para chegar de carro de Lourenço Marques para a Beira tinha de se

ir pela África do Sul e pela Rodésia do Sul (hoje Zimbabwe).

Não

havia oposição organizada. Mas João Afonso descreve a fuga para a Suécia, escondido

num navio, de um preso político que tinha sido entregue à PIDE pelas autoridades

da África do Sul. As eleições eram manipuladas: o autor descreve uma

“chapelada” que viu nas eleições presidenciais de 1958 nas quais entrou Humberto

Delgado. A polícia política tomava conta de tudo e de todos. Veja-se o que

aconteceu ao irmão Zeca: “As autoridades não levaram a bem que ele desse umas

aulas nocturnas (gratuitas) no Centro Associativo dos Negros de Moçambique,

instituição debaixo de olho, com um historial persecutório da parte do poder

político.”

A

guerra colonial permaneceu longe de Lourenço Marques e da Beira: começou em

1964 em Cabo Delgado e alastrou depois para o Tete. A descolonização, como é

sabido, não se fez sem problemas, após o acordo de Lusaca (1974) entre o governo

português e a FRELIMO, que conduziu à independência a 25 de Junho do ano

seguinte. O início do novo país não foi pacífico, primeiro com a revolta de

alguns colonos na capital e depois com a prolongada guerra civil.

João

Afonso descreve algumas das situações que viveu com algum humor. Por exemplo, a

propósito da independência, conta a história de um conhecido oposicionista (que

soltava “filho da…” sempre que ouvia o nome de Salazar), que “se passou” no

processo de descolonização, escrevendo um violento opúsculo sobre “sabujice e

traição”. Escreve o autor: “Eu não tinha dúvida, ao encará-lo, de que ali mesmo,

no café, àquela hora pacata, amortecida dos labores digestivos, iria aos fagotes

da excelentíssima figura se acaso a apanhasse a jeito (…). É então – penso - que

o inquebrantável oposicionista descobre esta coisa extraordinária: estava mais

próximo do ditador do que alguma vez lhe passaria pela cabeça. Em termos de política

colonial, bem entendido.”

O

autor teve protagonismo cívico primeiro durante o estertor do regime colonial e

depois na transição de poder: fez parte de um grupo chamado “democratas de Moçambique”

que se encontrou em 1974 com Samora Machel na Tanzânia e fez parte da Comissão

de Descolonização. Foi advogado dos padres que testemunharam massacres

perpetrados pelas tropas coloniais. No livro transcreve o depoimento de uma

freira: “A depoente tem conhecimento de que foram metidas à força pelos comandos

numa palhota e queimadas vivas treze pessoas, entre mulheres e crianças.” Isto

foi antes do genocídio de Wiriamu que correu mundo..

A

descrição do processo da independência é entrecortado por algumas anedotas. Por

exemplo, por este diálogo pitoresco entre o autor e um funcionário que pretendia

que ele fizesse uma sessão de “dinamização”, que ele não queria fazer: “‘Tudo bem,

camarada Dr. tudo bem’. ‘E já agora’, acrescentei, ‘prescindia do Dr. ou sou

camarada ou sou Dr.” Ou neste outro diálogo, entre ele e um desconhecido

simpático, os dois à porta da casa de banho de um restaurante. O moçambicano

perguntou-lhe: “ ‘Camarada, chichi ou cócó?’. ‘Chichi’. ’Então faz xavor, que

eu vai fazer cócó, demora mais tempo.’ ”

O

autor regressou a Lisboa em Setembro de 1975 após terem sido nacionalizados todos

os escritórios de advogados. Foi, portanto, um dos muitos retornados.

No

fim do livro, o autor descreve um sonho no qual o viúvo de Joana Simeão, uma

opositora à FRELIMO, pretende voltar a casar. Um documento em anexo mostra como

um grupo de moçambicanos, entre os quais Joana Simeão, foram fuzilados por

decisão de um tribunal do partido, num processo sumário contra os “traidores do

povo”. Não havendo certidão de óbito, o sujeito precisava de uma solução

jurídica. E ela logo surgiu: havia apenas que legalizar um divórcio por “abandono

do lar conjugal.” Uma amarga ironia sobre uma tragédia moçambicana.

PRECISAMOS DE RECONHECER QUE AINDA NÃO SABEMOS USAR A IAGEN NA EDUCAÇÃO ESCOLAR

Isaltina Martins e Maria Helena Damião Porque precisamos de pensar o uso das tecnologias de IAGen na educação escolar (antes de aí as introd...

-

Perguntaram-me da revista Visão Júnior: "Porque é que o lume é azul? Gostava mesmo de saber porque, quando a minha mãe está a cozinh...

-

Por A. Galopim de Carvalho Provavelmente já havia torradeiras eléctricas, mas nós ainda as não conhecíamos, e a manteiga-de-vaca era um dos...

-

Outro post convidado de Rui Baptista: Transformou-se num lugar-comum atribuir às gerações posteriores a responsabilidade pela perdição do mu...